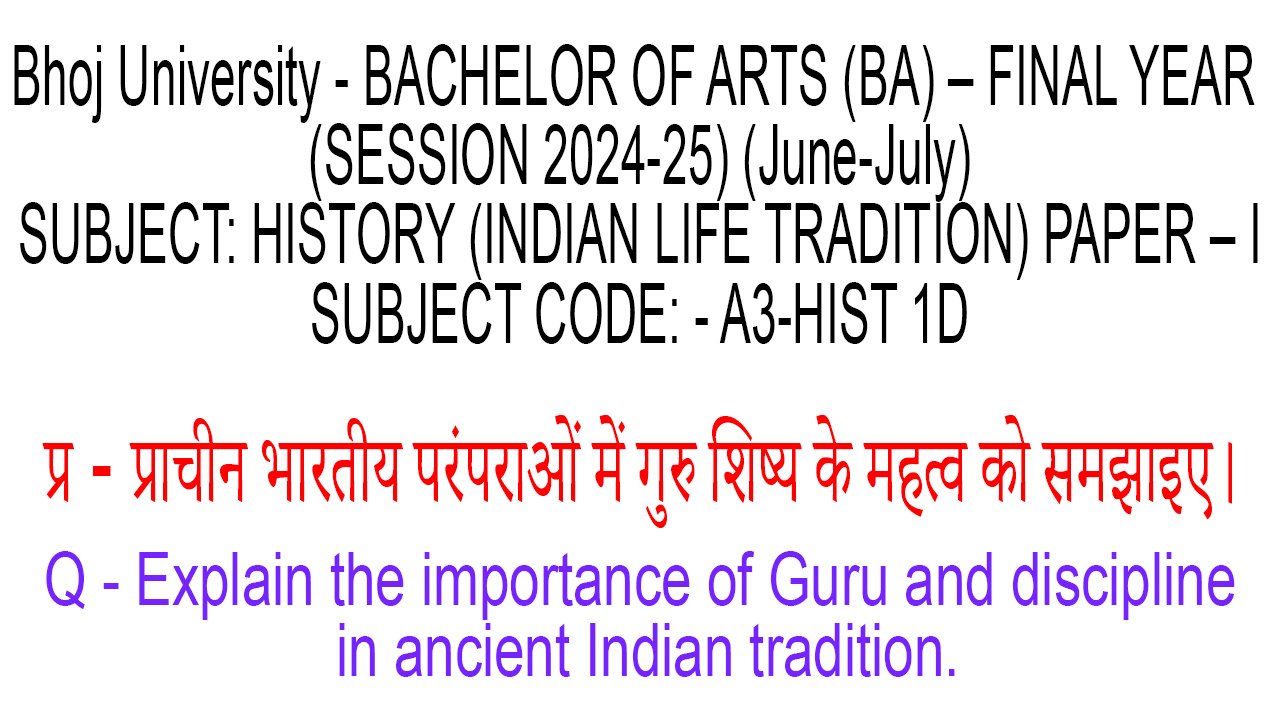

Prachin Bhartiya paramparaon mein guru shishya ke mahatva ko samjhaiye

BA इतिहास विषय (भारतीय जीवन परंपरा – पेपर I | विषय कोड: A3-HIST 1D)

प्राचीन भारतीय परंपराओं में गुरु-शिष्य के महत्व को समझाइए।

✦ प्रस्तावना:

प्राचीन भारत में गुरु-शिष्य परंपरा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था थी। यह परंपरा केवल शिक्षा प्राप्ति का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह जीवन निर्माण, नैतिक मूल्य, अनुशासन, तप और आत्म-निर्माण की प्रणाली थी। यह भारतीय समाज की आधारशिला मानी जाती थी।

भारत को “विश्वगुरु” की उपाधि दिलाने में इसी परंपरा की केंद्रीय भूमिका रही है। इस परंपरा की झलक हमें वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों और पुराणों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।

✦ गुरु का अर्थ और महत्व:

संस्कृत में “गुरु” शब्द दो भागों से मिलकर बना है:

-

“गु” – अंधकार का प्रतीक (अज्ञान)

-

“रु” – प्रकाश का प्रतीक (ज्ञान)

इस प्रकार, गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देता है। गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया है, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है:

“गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥”

गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह शिष्य के जीवन का मार्गदर्शक, संरक्षक, दार्शनिक और प्रेरक होता है। गुरु का उद्देश्य शिष्य को केवल विद्वान बनाना नहीं, बल्कि चरित्रवान, संयमी और सदाचारी बनाना होता था।

✦ शिष्य का स्थान:

“शिष्य” वह होता है जो गुरु के निकट बैठकर श्रद्धा, सेवा और विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करता है। शिष्य बनने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, विनम्रता, आज्ञापालन, अनुशासन, तपस्या और समर्पण जैसे गुणों की आवश्यकता होती थी।

प्राचीन काल में शिष्य गुरु की सेवा करता था, और उसी प्रक्रिया में वह जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करता था।

✦ गुरु-शिष्य परंपरा की विशेषताएँ:

1. गुरुकुल प्रणाली:

गुरुकुल वह स्थान होता था जहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ निवास कर शिक्षा ग्रहण करता था। यहाँ पढ़ाई के साथ-साथ शिष्य का व्यक्तित्व विकास, नैतिक प्रशिक्षण, सेवा भाव और आत्म-निर्भरता पर भी बल दिया जाता था। गुरुकुल एक प्रकार से जीवन प्रयोगशाला होती थी।

2. निःस्वार्थ शिक्षा प्रणाली:

गुरु बिना किसी शुल्क के शिक्षा देते थे। शिक्षा समाप्ति पर शिष्य गुरुदक्षिणा देता था, जो भौतिक भी हो सकती थी और आत्मिक भी। यह एक पवित्र परंपरा थी, न कि कोई लेन-देन का व्यापार।

3. सर्वांगीण शिक्षा:

गुरु शिष्य को केवल वेद, वेदांग, व्याकरण, गणित और ज्योतिष ही नहीं, बल्कि धनुर्विद्या, संगीत, कृषि, पशुपालन, राजनीति, नैतिकता और जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। इसका उद्देश्य एक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण करना था।

4. आध्यात्मिक और नैतिक विकास:

शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल विद्वता प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति थी। शिष्य को सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, तप, संयम और परोपकार जैसे गुणों का प्रशिक्षण दिया जाता था।

✦ ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण:

1. श्रीराम और विश्वामित्र:

ऋषि विश्वामित्र ने श्रीराम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या, मंत्र, अस्त्र-शस्त्र, नीति और मर्यादा की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें ताड़का वध, सीता स्वयंवर आदि में मार्गदर्शन दिया।

2. श्रीकृष्ण और सांदीपनि:

भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि मुनि से शिक्षा प्राप्त की। गुरुदक्षिणा में उन्होंने उनके मृत पुत्र को पुनः जीवित कर उन्हें समर्पित किया — यह गुरुभक्ति का अनुपम उदाहरण है।

3. एकलव्य और द्रोणाचार्य:

द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर स्वाध्याय से धनुर्विद्या सीखी और उन्हें ही अपना गुरु माना। बाद में उसने अपनी अंगुली गुरुदक्षिणा में दे दी — यह समर्पण और श्रद्धा का अद्वितीय उदाहरण है।

✦ गुरु-शिष्य परंपरा का सामाजिक प्रभाव:

-

नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की वृद्धि हुई।

-

समाज में ज्ञान, योग्यता और सेवा भाव का प्रसार हुआ।

-

सामाजिक समरसता को बल मिला — विभिन्न जातियों और वर्गों के विद्यार्थी शिक्षित हो सकते थे।

-

नारी शिक्षा के उदाहरण भी मिलते हैं — जैसे गार्गी, मैत्रेयी, अपाला आदि विदुषियाँ।

✦ आधुनिक युग में प्रासंगिकता:

वर्तमान समय में भले ही शिक्षा पद्धति बदल गई हो, लेकिन गुरु-शिष्य के मूल संबंध की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। आज के युग में शिक्षक का कार्य केवल विषय पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन योग्य, नैतिक, आत्मनिर्भर और उत्तरदायी नागरिक बनाना भी है।

ऑनलाइन शिक्षा, कोचिंग संस्कृति, और डिजिटल माध्यमों ने इस संबंध को थोड़ा कमजोर किया है, परंतु यदि गुरु और शिष्य अपने संबंधों को श्रद्धा और समर्पण से निभाएं, तो यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।

✦ निष्कर्ष:

प्राचीन भारत की गुरु-शिष्य परंपरा ने भारतीय संस्कृति को एक मूल्यपरक, नैतिक और ज्ञानसम्पन्न समाज के रूप में विकसित किया। यह परंपरा केवल शैक्षणिक व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा, समर्पण और साधना की जीवन प्रणाली थी।

यदि आज की शिक्षा प्रणाली में भी इस परंपरा के मूल्यों को पुनः स्थापित किया जाए, तो हम न केवल प्रतिभाशाली व्यक्तियों, बल्कि चरित्रवान और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं।

भारतीय महाकाव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। Throw light on the characteristics of Indian epics

1 thought on “प्राचीन भारतीय परंपराओं में गुरु शिष्य के महत्व को समझाइए। Prachin Bhartiya paramparaon mein guru shishya ke mahatva ko samjhaiye”